一橋大学サステナビリティ経営研究会 第3回/カディラキャピタルマネジメント株式会社―上場株投資におけるインパクト統合について

2025/05/14

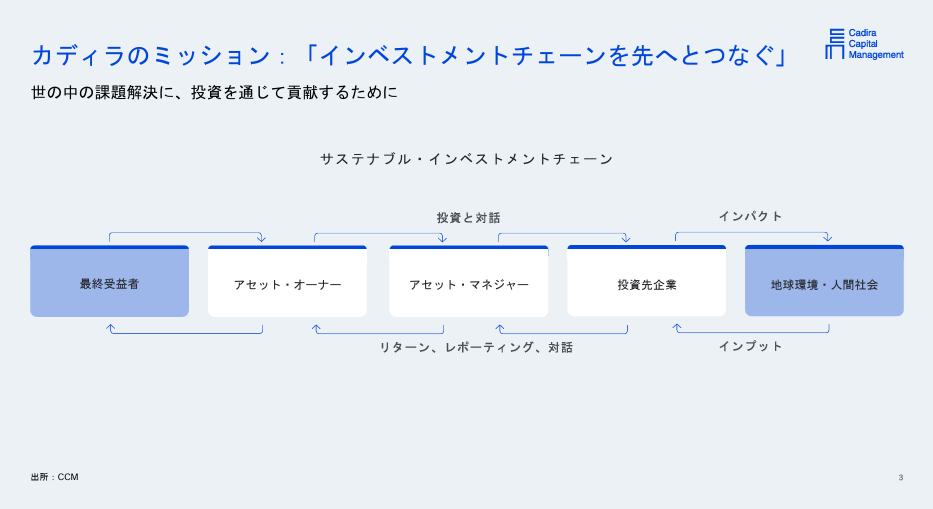

去る2月に、本学千代田キャンパスの大講義室にて、サステナビリティ経営研究会の第3回研究会が開催されました。今回はサステナブル投資にインパクトを統合した手法を独自に開発したカディラキャピタルマネジメント株式会社の代表取締役で最高投資責任者の清水裕氏をお招きして、「上場株投資におけるインパクト統合について」というテーマでご講演いただきました。ご講演の一部を抜粋してご紹介いたします。

カディラキャピタルマネジメント株式会社

代表取締役

チーフインベストメントオフィサー、投資運用部長、ファンドマネージャー

清水裕 氏

上場株におけるインパクト投資の市場動向

インパクト投資にはいろいろな定義があると思いますが、全体を集約すると「ポジティブで計測可能なインパクトを生み出す意図を持った投資」と言われているのではないかと思います。現在の状況をサステナブル投資と合わせて見てみると、JSIF(日本サステナブル投資フォーラム)の資料では、日本のサステナブル投資残高は2015年に26兆円だったのが、2023年に537兆円と8年で20倍となっています。日本でのサステナブル投資が増えたきっかけは、やはりGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)が国連の責任投資原則(PRI)に署名したということが、大きなきっかけだったと思っています。日本のインパクトファイナンス残高は、インパクト志向金融宣言の発表によると2024年に17兆円で、2022年と比較すると約4倍になっています。以前のインパクト投資というと数千億円、もしくはせいぜい数兆円ぐらいのところであったのが、1桁上がってきていて、2015年のサステナブル投資額と近いところに来ています。

日本においてのインパクト投資を後押ししている要因としては、「価値観の多様化」というものがあるのではないかと考えています。働く人がお金だけではなくて何のために働くのかという、働く意義を考えるようになってきているのだと思います。そうした中で経営者は従業員のモチベーションを高めるために、自社の社会的インパクトというものが非常に良いコミュニケーションのコンテンツになっていると思います。またESG(Environment、Social、Governance)やサステナブル投資においては、規制の強化に伴うリスク面に捕われるのではなくポジティブな側面に新しいコンセプトを見てみようという傾向や、生成AIテクノロジーの発達による個別の分析なども、インパクト投資の後押しをしているのだと思います。その流れの中で、新聞報道において「GPIF、インパクト投資可能に」とありましたが、それは少し言い過ぎかも知れません。と言いますのは、もともとGPIFは投資収益を上げることを唯一の目的とする組織なので、「インパクトを目的として投資」することはできないからです。ですが、「インパクトを考慮した投資」ということについては内閣官房の「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」の中ででてきましたので、これからより具体的な話があるのではないかと考えています。GPIFが運用会社にインパクトの可視化を求めることで、運用会社も投資先企業にインパクトの情報開示を要請するようになり、どちらかの企業がそうした情報発信を始めると他の企業にも広がっていくという形で、今後のインパクトを考慮した投資の拡大が見込まれると考えています。

インパクトを企業価値に組み込む独自の手法―インパクト統合価値(Impact Integrated Value)

弊社では、企業へ投資をする際に「企業価値計測におけるインパクト考慮」ということについて考えています。これを我々はImpact Integrated Value(以下、IIV)と呼んでいます。独自開発のアルゴリズムを用いたツールで、投資対象企業の価値を評価しています。IIVを使い企業価値にインパクト要素を組み込むことによって、インパクトを考慮した投資判断をすることが可能です。そうして計測した「企業価値」よりも、「市場価値」が低い場合は割安感が出ます。バリュー投資をしている人たちは、通常ファンダメンタルズ(経済の基礎的条件)で企業価値を評価し、割安株に投資しますね。そこで弊社では従来のファンダメンタル分析に「ネガティブインパクトの要素+ポジティブインパクトの要素」というものを加味することによって企業価値を計測しています。こうすることによって投資判断の軸がよりインパクト志向になっていき、よりインパクトの部分で良い会社へ投資しようという風になります。そのことを投資先の企業へ共有すると、企業側でも投資家がこうしたことを重視しているのであれば企業戦略として重要だということになります。弊社では投資先の企業とも、こうしたつながりを生んでいきたいと考えています。具体的な活動としては、投資先の企業とサステナビリティ関連を議題にしてエンゲージメントを行います。それがガバナンスやインパクトにプラスの影響を与え、最終的にステークホルダーの価値向上につながります。これがインパクト目線の活動です。ただ、弊社はお客様より資金を受諾しておりますので、しっかりとしたリターンを返すということが求められています。私たちのエンゲージメントが事業活動の質を高めるということにどうつながっていくのか、最終的に経済的価値につながるのかについても意識・責任を持つ必要があります。少し難易度が高いですけれども、これらを目指して投資先の企業と対話を行っています。これが我々投資家としての貢献です。

では、投資先の「企業の貢献(Enterprise contribution)」についてはどう考えるかというと、まずそもそも「インパクト」は何かというところがややこしいわけです。私の理解ではもともとインパクトのメジャーメント・マネジメント("IMM")という考え方は、政策の評価や開発援助のような評価からスタートしているんだと思います。ということは何か期限が決まっている一つのプロジェクトでの活動ということです。ですが、それを単発のプロジェクトではなく複数の事業を継続的に行っている上場企業に対しては、インパクトを評価する基準はまだ開発されていません。いろいろと議論をしていますが、まずは企業の「主要事業」と「追加性の高い活動」に注目しました。いわゆるメインのビジネスがどういう状況なのかということと、追加性の高い、または新規性の事業についてのインパクトというのはどうだろうかというのを見ていきます。

例えば、住友林業はもともと住宅事業や森林の管理などがコアの事業となりますが、インドネシアでは熱帯泥炭地で、先端技術を活用し修復と管理の事業をされています。これは追加性、新規性の高い活動であると思いますが、企業全体の売り上げから見れば2%くらいの事業です。ですので、単純にその2%のところだけをインパクトとして高く評価したとしても、企業全体としては小さいということになります。ただそのインドネシアの事業が他にも波及してより大きな社会的な問題を解決することになるのであればそれは評価する価値があります。また主要事業の住宅事業の方が世の中に対して、どのような意味のある活動をしているかということを合わせて考えていく必要があると思いますし、報告の仕方も工夫してアセットオーナーの方々へ伝えていくということが重要であると考えています。

事業会社からは、ESGの情報開示と何が違うのか、という疑問がよく聞かれますが、インパクト投資が求める情報は、ESG情報の中でも特に社外への影響にかかわる部分です。ただ、何がインパクト有と判断するかは、結局のところ個々人の価値観によると言えます。人によって異なる価値観で企業を評価し、それが株式市場での価格形成につながることで、それぞれの人が持つ価値観が集合知となってインパクトを可視化していくことができるのではないかと考えています。