わたしの一冊 一橋大学教員のお薦めの本

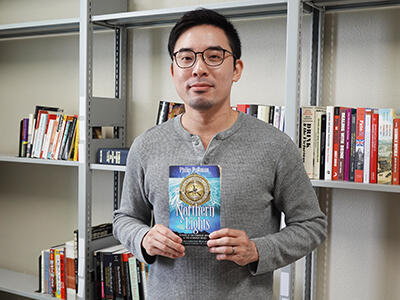

第16回 横江良祐(経営管理研究科准教授)

2025/05/20

フィリップ・プルマン著(大久保寛訳)(1999〜2000年)

『ライラの冒険』三部作 新潮社

小学生のときに出会って以来、何度も読み返してきた児童文学のシリーズを紹介します。フィリップ・プルマンによる三部作『ライラの冒険(His Dark Materials)』(原書刊行:1997〜2000年)(写真に写っているのは第一作『黄金の羅針盤(Northern Lights)』)は、読む年齢や立場によってその意味が大きく変化する、奥行きのある作品です。子どものころに読むと、独特なファンタジー世界を舞台にした冒険物語として楽しめます。主人公ライラは、変幻自在な「ダイモン」と呼ばれる精霊パンタライモンとともに、行方不明になった友人ロジャーを探して北極を目指し、鎧をまとった白熊や魔女たちが支配する世界を旅していきます。やがてその旅は、自由意志と抑圧をめぐる壮大な思想闘争へと発展していきます。

思春期になると、単なる冒険譚ではなく、自分の価値観や感情とどう向き合うかを問いかけてくる寓話のように読めるようになりました。知的好奇心や自己理解を深めること、他者への共感を育むこと、自分の感情を正直に受け入れること、そして権力に対して健全な懐疑心を持つことの大切さを、物語を通して教えてくれます。

大人になってからは、現代の波瀾に満ちた時代を生きるうえでのヒントを与えてくれる、哲学的・倫理的な手引きのようにも感じられるようになりました。『ライラの冒険』は、ファンタジーでありながらヒューマニズムや自由思想と深く結びついた作品であり、組織宗教や伝統に対する問いかけ、ドグマへの懐疑心、権威への批判的な視点といったテーマが、物語全体を通じて丹念に描かれています。読み返すたびに新たな発見があり、自分自身の関心や価値観の変化を映し出してくれることも、作品の魅力のひとつです。

プルマンの作品は、今にして思えば、私が研究の道へ進もうと決めたことにも少なからず影響していたように思います。今は歴史学者として、現代イギリスにおけるアルコール、依存症、公共政策の歴史を研究していますが、この作品に通底する「知と自由」「欲望と抑圧」「制度と抵抗」といったテーマは、まさに自分の研究関心と深く響き合っています。とくに、科学・政治・道徳の相互関係が、ある種の嗜好や行動を「問題的」と見なす社会的な枠組みを、歴史を通して相対的かつ批判的に捉える視点を、この物語が育んでくれたのだと感じています。

そういった意味で、『ライラの冒険』は今もなお、私にとって大切な寓話であり続けています。プルマンの文体は、平易でありながら詩的な美しさをたたえており、子どもにもわかりやすく、大人には深い思想性や豊かな象徴性が響きます。比喩や描写にも文学的な完成度があり、年齢を問わず幅広い読者に訴えかける力を持った作品です。これからも、折に触れて読み返したい一冊です。